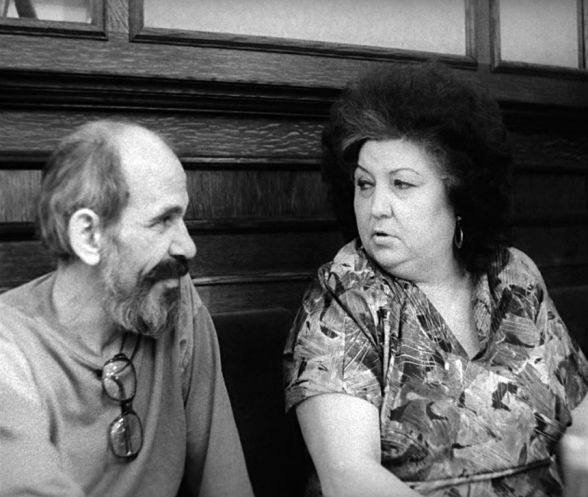

Janna Marangosoff in ›Im Innern des Wals‹, BRD 1985, Regie: Doris Dörrie

© Olga Film GmbH

Selbstbestimmt – Perspektiven von Filmemacherinnen

Retrospektive 2019

-

Publikation

-

Broschüre 2019

Download (PDF)

Die Retrospektive der 69. Internationalen Filmfestspiele Berlin

Das Filmschaffen von Regisseurinnen in der Zeit von 1968 bis 1999 ist Thema der Retrospektive der 69. Internationalen Filmfestspiele Berlin. Das Programm umfasst 26 Spiel- und Dokumentarfilme aus der ehemaligen DDR sowie aus der Bundesrepublik Deutschland vor und nach 1990. Zudem werden rund 20 kurze und mittellange Filme in Einzelprogrammen und als Vorfilme zu sehen sein. Gemeinsam ist den Filmemacherinnen und ihren Protagonist*innen gleichermaßen das Interesse an der Erkundung eigener Lebensräume und die Suche nach einer eigenen filmischen Sprache.

Entwickeln konnte sich dieses Filmschaffen in der Bundesrepublik Deutschland im Kontext der Student*innenbewegung von 1968, eng verbunden mit der Neuen Frauenbewegung und dem Neuen Deutschen Film. In der DDR hingegen entstanden alle Filme innerhalb eines staatlich gelenkten Studiosystems: Die DEFA bot einigen Pionierinnen bereits in den 1950er-Jahren die Möglichkeit, Regie zu führen, allerdings vornehmlich bei Filmen für Kinder. Ab dem Ende der 1960er-Jahre rückte der sozialistische Alltag in den Fokus der Regisseurinnen in der DDR.

Zur Filmauswahl

Werner Enke, Uschi Glas in ›Zur Sache Schätzchen‹, (BRD 1968, Regie: May Spils)

© Deutsche Kinemathek / Schamoni Film & Medien

Zur Filmauswahl

Die Retrospektive spannt einen Bogen von May Spils erstem großen Kinoerfolg ›Zur Sache, Schätzchen‹ (BRD 1968) bis hin zu dem Dokumentarfilm ›Mit Haut und Haar‹ (D 1999), mit dem Martina Döcker und Crescentia Dünßer den Lebenserinnerungen von sechs Frauen nachspüren, die vor oder während der Zeit der Weimarer Republik geboren wurden. Mehrheitlich sind die Filme dem Autorinnenfilm zuzurechnen, häufig zeichnen die Regisseurinnen darüber hinaus für weitere Gewerke verantwortlich. Die ausgewählten Filme reflektieren den Umgang mit Körper, Raum und gesellschaftlichen Beziehungen, mit Alltag und Arbeit. Die Vielfalt der Genres reicht vom kurzen Animationsfilm über essayistische und experimentelle Werke bis hin zu Spiel- und Dokumentarfilmen.

›Berlin – Prenzlauer Berg. Begegnungen zwischen dem 1. Mai und dem 1. Juli 1990‹, (D 1990, Regie: Petra Tschörtner)

© DEFA-Stiftung / Michael Lösche

Persönliche Geschichten

Den erzählerischen Ausgangspunkt vieler der ausgewählten Filme bildet die persönliche Geschichte der Filmemacherinnen. Oftmals korrespondieren individuelle Aufbrüche und gesellschaftliche Entwicklungen miteinander, wie beispielsweise in Jutta Brückners ›Tue recht und scheue niemand – Das Leben der Gerda Siepenbrink‹ (BRD 1975) oder Marianne Rosenbaums ›Peppermint Frieden‹ (BRD 1983). Die ästhetischen Ansätze sind vielfältig: Opulente Bildwelten wie in Ulrike Ottingers ›Dorian Gray im Spiegel der Boulevardpresse‹ (BRD 1984) oder Nina Grosses ›Der gläserne Himmel‹ (BRD 1987) stehen neben nüchtern scheinenden Bildern des Alltags in Helma Sanders-Brahms’ ›Unter dem Pflaster ist der Strand‹ (BRD 1975) oder Angela Schanelecs ›Das Glück meiner Schwester‹ (D 1995). Authentizität gewinnen etliche Filme durch ihr poetisches Schwarz-Weiß und Aufnahmen von Originalschauplätzen: Ingrid Reschkes Spielfilm ›Kennen Sie Urban?‹ (DDR 1971) zeigt eindrücklich Außenseiter einer jungen Generation auf Großbaustellen in der DDR, und Petra Tschörtner dokumentiert den Aufbruch in der Wendezeit in ›Berlin – Prenzlauer Berg. Begegnungen zwischen dem 1. Mai und dem 1. Juli 1990‹ (D 1990). Beide Filme sind auch Streifzüge durch Stadtlandschaften im Wandel.

Gabriela Herz, Christiane Carstens und Lisa Kreuzer in ›Nie wieder schlafen‹, (D 1992, Regie: Pia Frankenberg)

© Deutsche Kinemathek / Pia Frankenberg Musik- und Filmproduktion

Schauplatz Berlin

Lebensmittelpunkt vieler Filmemacherinnen und Schauplatz zahlreicher Geschichten ist Berlin: In Pia Frankenbergs ›Nie wieder schlafen‹ (D 1992) etwa lassen sich drei Protagonistinnen ziellos durch die Stadt treiben. Sie sind Flaneurinnen ähnlich wie die Hauptfigur in Claudia von Alemanns ›Die Reise nach Lyon‹ (BRD 1980), die auf den Spuren einer feministischen Vorfahrin wandelt. In den Filmen um 1970 erobern die Filmemacherinnen und ihre Protagonistinnen erstmals den öffentlichen Raum; in den Filmen aus den 1990er-Jahren ist er als Schauplatz auch für Privates selbstverständlich geworden.

Zu den Höhepunkten der Retrospektive gehört die Präsentation der Filme durch ihre Macherinnen: Gespräche mit Regisseurinnen wie Iris Gusner, Jeanine Meerapfel, Helke Misselwitz, Helke Sander, Evelyn Schmidt, Ula Stöckl, Margarethe von Trotta und Katja von Garnier, finden in den Kinos der Retrospektive statt.

Die Filme der Retrospektive

-

Bandits

D 1997, Regie: Katja von Garnier

Jutta Hoffmann, Katja Riemann, Nicolette Krebitz, Jasmin Tabatabai in ›Bandits‹ D 1997, Regie: Katja von Garnier

© Olga Film / RiegerVier strafgefangenen Musikerinnen gelingt die Flucht aus der Haft. Über Nacht werden die Gesuchten zu Stars. Mit Anleihen beim Genrekino und der Clip-Ästhetik des Musik-TVs bringen die Bandits musikalische Frauenpower auf die Leinwand.

-

Berlin–Prenzlauer Berg. Begegnungen zwischen dem 1. Mai und dem 1. Juli 1990

D 1990, Regie: Petra Tschörtner

Dokumentarfilm

© DEFA-Stiftung / Michael Lösche

Der Ostberliner Bezirk in den Wochen vor der Währungs- und Wirtschaftsunion zwischen BRD und DDR. Momentaufnahmen, Alltagsszenen und Treffpunkte aus »dem kurzen Sommer der Anarchie« zwischen dem 1. Mai und dem 1. Juli 1990.

-

Das Fahrrad

DDR 1982, Regie: Evelyn Schmidt

Anke Friedrich, Heidemarie Schneider in ›Das Fahrrad‹, (DDR 1982, Regie: Evelyn Schmidt)

© DEFA-Stitung / Dietram KleistEine junge, alleinerziehende Mutter kündigt ihre bedrückende Arbeitsstelle. Als das Geld knapp wird, meldet sie ihr Fahrrad als gestohlen und kassiert die Versicherungssumme. Eine realistische Schilderung der sozialen Verkrustungen in der DDR.

-

Das Glück meiner Schwester

D 1995, Regie: Angela Schanelec

Anna Bolk, Angela Schanelec in ›Das Glück meiner Schwester‹, (D 1995, Regie: Angela Schanelec)

© Deutsche Kinemathek / DFFBEin Mann verliebt sich in die Schwester seiner Freundin. Diese will ihn nicht verlieren und kämpft beharrlich gegen eine Trennung an. Angela Schanelec, Vertreterin der »Berliner Schule«, zeigt Liebesverhältnisse in ihrer Alltäglichkeit.

-

Der gläserne Himmel

BRD 1987, Regie: Nina Grosse

Klaus Mikoleit, Tobias Engel, Sylvie Forcier, Helmut Berger in ›Der gläserne Himmel‹, (BRD 1987, Regie: Nina Grosse)

© Deutsche Kinemathek / Simona FixWährend in der Stadt ein Frauenmörder umgeht, beginnt ein Pariser Angestellter eine Affäre mit einer jungen stolzen Prostituierten. Der erotische Mystery-Thriller verbindet Film-noir-Elemente und elegantes Ausstattungskino.

-

Die allseitig reduzierte Persönlichkeit – Redupers

BRD 1978, Regie: Helke Sander

Helke Sander in ›Die allseitig reduzierte Persönlichkeit – Redupers‹, (BRD 1978, Regie: Helke Sander)

© Basis-Film Verleih, Quelle: Deutsche KinemathekAus feministischer Perspektive, ironisch und klug beschreibt Helke Sander die zerstückelten Alltagserfahrungen einer berufstätigen Mutter. Darüber hinaus zeichnet ihr essayistischer Spielfilm ein authentisches Bild des geteilten Berlin.

-

Die bleierne Zeit

BRD 1981, Regie: Margarethe von Trotta

Jutta Lampe, Barbara Sukowa in ›Die bleierne Zeit‹, (BRD 1981, Regie: Margarethe von Trotta)

© StudiocanalDie Geschichte zweier Schwestern, von denen eine in der Frauenbewegung aktiv ist und die andere als Terroristin verhaftet wird. Eine Familientragödie vor dem zeitgeschichtlichen Hintergrund der RAF, dargestellt aus dezidiert weiblicher Sicht.

-

Die Reise nach Lyon

BRD 1980, Regie: Claudia von Alemann

Rebecca Pauly in ›Die Reise nach Lyon‹, (BRD 1980, Regie: Claudia von Alemann)

© Deutsche KinemathekEine junge Historikerin sucht in Lyon nach den Spuren der französischen Frauenrechtlerin Flora Tristan (1803–1844). Sie möchte das Leben der Aktivistin so sinnlich wie möglich rekonstruieren und entdeckt die Stadt als historischen Echoraum.

-

Die Taube auf dem Dach

DDR 1973/2010, Regie: Iris Gusner

Heidemarie Wenzel, Günter Naumann (von links), Herbert Köfer (rechts) in ›Die Taube auf dem Dach‹ (DDR 1973/2010, Regie: Iris Gusner)

© DEFA-Stiftung / Klaus GoldmannZwischen zwei Verehrern bewahrt sich eine junge Bauleiterin ihre Unabhängigkeit. Aufgrund des Vorwurfs, »das Bild der Arbeiterklasse entstellt« zu haben, wurde der Film 1973 nicht freigegeben. Es läuft die 2010 digital restaurierte Fassung.

-

Dorian Gray im Spiegel der Boulevardpresse

BRD 1984, Regie: Ulrike Ottinger

Veruschka von Lehndorff, Delphine Seyrig in ›Dorian Gray im Spiegel der Boulevardpresse‹, (BRD 1984, Regie: Ulrike Ottinger)

© Ulrike OttingerFrau Dr. Mabuse, Herrscherin über einen Pressekonzern, erschafft zum Zwecke der Auflagensteigerung eine glamouröse Kunstfigur. Die futuristische Medientravestie verbindet unterschiedlichste Künste und Stile zu einem fulminanten Welttheater.

-

Etwas tut weh

BRD 1980, Regie: Recha Jungmann

Simone Maul, Anja Burak in ›Etwas tut weh‹, (BRD 1980, Regie: Recha Jungmann)

© Recha Jungmann, Quelle: DFF - Deutsches Filminstitut & Filmmuseum, Frankfurt am MainDas verfallene Haus ihrer Kindheit in einem Dorf in der Rhön nimmt die Regisseurin zum Anlass, ihrer Kindheit nachzugehen. In der Filmerzählung lässt sie die Erinnerung an ihre verstorbenen Familienangehörigen lebendig werden.

-

Female Misbehavior

D 1992, Regie: Monika Treut

Episode »Max« aus dem Film ›Female Misbehavior‹, (D 1992, Regie: Monika Treut)

© Edition Salzgeber / Hyena FilmsIn vier Kurzfilmen sprechen drei Frauen und ein Transgender-Mann aus New York über ihre Sexualität. In ihren ungefilterten Selbstzeugnissen wird »female misbehavior« zur Demonstration einer weiblichen Selbstermächtigung.

-

Ich denke oft an Hawaii

BRD 1978, Regie: Elfi Mikesch

digital restaurierte Fassung 2018

Dokumentarfilm

© Deutsche Kinemathek / Elfi Mikesch

Ein Dokumentarfilm aus einer Westberliner Hochhaussiedlung, inspiriert von der Camp-Ästhetik amerikanischer Underground-Filme: In opulentem Diven-Make-up und schillernden Roben agiert eine 16-Jährige ihre Lebensträume vor der Kamera aus.

-

Im Innern des Wals

BRD 1985, Regie: Doris Dörrie

Eisi Gulp, Janna Marangosoff in ›In Innern des Wals‹, (BRD 1985, Regie: Doris Dörrie)

© Olga Film GmbHEine 15-Jährige flieht vor ihrem prügelnden Vater. Auf der Suche nach der Mutter, die die Familie vor Jahren verlassen hat, begibt sie sich auf eine Odyssee entlang der norddeutschen Küsten. Ein Roadmovie mit einer jungen weiblichen Heldin.

-

Im Kreise der Lieben

D 1991, Regie: Hermine Huntgeburth

Barbara Auer, Karin Baal, Ruth Hellberg in ›Im Kreise der Lieben‹, (D 1991, Regie: Hermine Huntgeburth)

© Josefine Filmproduktion, Quelle: Deutsche KinemathekEine schwarze Komödie um eine Heiratsschwindlerin, deren Mutter und Großmutter mit von der kriminellen Partie sind. Als ihnen zwei geprellte Männer auf die Schliche kommen, verteidigt sich die Familienbande mit rabiaten Mitteln.

-

Kennen Sie Urban?

DDR 1971, Regie: Ingrid Reschke

Berndt Renné, Jenny Gröllmann, Harald Wandel in ›Kennen Sie Urban?‹, (DDR 1971, Regie: Ingrid Reschke)

© DEFA-Stiftung / Klaus MühlsteinEin vorbestrafter Jugendlicher findet mit Unterstützung seiner Baubrigade zurück in die Gesellschaft – und in der Liebe zu einer Studentin sein persönliches Lebensglück. In der Tradition der »Berlin-Filme« der DEFA an Originalschauplätzen gedreht.

-

Malou

BRD 1981, Regie: Jeanine Meerapfel

Grischa Huber, Helmut Griem in ›Malou‹, (BRD 1981, Regie: Jeanine Meerapfel)

© ZIEGLER FILMIn Erinnerungen an ihre französische Mutter Malou, die als Jüdin aus Deutschland emigrieren musste, sucht eine junge Frau in Berlin ihre Identität. In Auseinandersetzungen mit ihrem Ehemann kämpft sie um einen selbstbestimmten Lebensweg.

-

Mit Haut und Haar

D 1999, Regie: Martina Döcker, Crescentia Dünßer

Dokumentarfilm

Dr. Gertraude Ils in ›Mit Haut und Haar‹, (D 1999, Regie: Martina Döcker, Crescentia Dünßer)

© Eva Gensch, Quelle: DFF - Deutsches Filminstitut & Filmmuseum, Frankfurt am MainSechs Frauen der Jahrgänge 1907 bis 1925 blicken auf »ihr« Jahrhundert zurück. Aus der Montage ihrer Erinnerungen entsteht eine Oral History, in der geschlechtsspezifische Konstanten und individuelle Erfahrungen gleichermaßen zum Vorschein kommen.

-

Neun Leben hat die Katze

BRD 1968, Regie: Ula Stöckl

Digital restaurierte Fassung 2014

Christine de Loup, Liane Hielscher in ›Neun Leben hat die Katze‹, (BRD 1968, Regie: Ula Stöckl)

© Deutsche Kinemathek / Ula StöcklAuf Streifzügen durch das sommerliche München 1967 diskutieren zwei Freundinnen Gesellschaftsbilder. Mit seiner impressionistischen Montage spürt der essayistische Spielfilm weiblichen Lebensplänen und Lustfantasien nach – in Cinemascope und Technicolor.

-

Nie wieder schlafen

D 1992, Regie: Pia Frankenberg

Lisa Kreuzer, Gabriela Herz in ›Nie wieder schlafen‹, (D 1992, Regie: Pia Frankenberg)

© Deutsche Kinemathek / Pia Frankenberg Musik- und FilmproduktionDrei Freundinnen streunen durch das frisch wiedervereinigte Berlin, erkunden den Osten, lernen unterwegs Männer kennen. Ein ironisch-lakonischer Film, der so experimentierfreudig ist wie seine wunderbar gewitzten Protagonistinnen.

-

Peppermint Frieden

BRD 1983, Regie: Marianne S.W. Rosenbaum

Cleo Kretschmer, Saskia Tyroller, Peter Fonda in ›Peppermint Frieden‹, (BRD 1983, Regie: Marianne S.W. Rosenbaum)

Quelle: Deutsche KinemathekEine Nachkriegskindheit in der bayerischen Provinz, aus kindlicher Perspektive und mit eigenwilligen Bildkompositionen erzählt. Der alternative »Heimatfilm« mit bajuwarisch-amerikanischer Star-Besetzung war 1983 auch ein politisches Statement.

-

Töchter zweier Welten

D 1991, Regie: Serap Berrakkarasu

›Töchter zweier Welten‹, (GER 1991, Regie: Serap Berrakkarasu)

© BerrakkarasuEine türkische Mutter und ihre Tochter erzählen von ihren Erfahrungen und Problemen. Die Mutter ist als »Gastarbeiterin« nach Deutschland gekommen; die Tochter ist 24 und hat eine Zwangsehe hinter sich, die sie als Hölle erlebt hat.

-

Tue recht und scheue niemand – Das Leben der Gerda Siepenbrink

BRD 1975, Regie: Jutta Brückner

›Tue recht und scheue niemand – Das Leben der Gerda Siepenbrink‹, (BRD 1975, Regie: Jutta Brückner)

© Deutsche KinemathekDie Regisseurin erzählt anhand von Fotografien aus Archiven und Familienalben die exemplarische Lebensgeschichte einer Frau aus kleinbürgerlichen Verhältnissen von 1922 bis 1975. Eine Klang- und Musikcollage begleitet die Erzählung.

-

Unter dem Pflaster ist der Strand

BRD 1975, Regie: Helma Sanders-Brahms

Grischa Huber, Heinrich Giskes in ›Unter dem Pflaster ist der Strand‹, (BRD 1975, Regie: Helma Sanders-Brahms)

© Deutsche Kinemathek / Helma Sanders GmbH, Anne SandersEin Schauspieler-Paar in Westberlin, sieben Jahre nach »’68«: Sie engagiert sich in der Frauenbewegung, er trauert den uneingelösten Utopien der Studentenbewegung nach. Ein Film über den Widerstreit zwischen Politischem und Privatem.

-

Verriegelte Zeit

D 1991, Regie: Sybille Schönemann

© DEFA-Stiftung / Michael Löwenberg, Quelle: Deutsche Kinemathek

Die Regisseurin, die 1984/85 nach einem Ausreiseantrag in DDR-Haft saß, sucht das Gespräch mit den Beteiligten ihres Strafverfahrens, darunter Juristen und Stasi-Mitarbeiter. Der Film dokumentiert ihren schmerzhaften Prozess der Aufarbeitung.

-

Von wegen »Schicksal«

BRD 1979, Regie: Helga Reidemeister

Dokumentarfilm

© Deutsche Kinemathek / Helga Reidemeister

Der Film als Familientherapie: Das ungeschminkte Porträt einer geschiedenen Frau und Mutter im Märkischen Viertel Westberlins. Rückhaltlos spricht sie über die Gründe für den Zerfall ihrer Familie und macht dabei auch eigene Ansprüche geltend.

-

Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann

DDR 1989, Regie: Helke Misselwitz

© DEFA-Stiftung / Heiko Koinzer

Eine Kohlenhandlung mit resoluter Chefin und harten Kerlen im Ostberliner Stadtteil Prenzlauer Berg. Die sensiblen Beobachtungen entwickeln sich zur Bestandsaufnahme gesellschaftlicher Widersprüche in der DDR kurz vor der politischen Wende 1989.

-

Zur Sache, Schätzchen

BRD 1968, Regie: May Spils

Werner Enke, Uschi Glas in ›Zur Sache, Schätzchen‹, (BRD 1968, Regie: May Spils)

© Deutsche Kinemathek / Schamoni Film & MedienIn München-Schwabing verbringt ein laxer Lebenskünstler seinen Geburtstag mit einem Mädchen aus gutem Hause. May Spils’ enorm erfolgreiche Kinokomödie präsentierte mit Werner Enke einen lässigen Gegenentwurf zum tradierten »Mannsbild«.

Kurzfilme

-

Kurzfilmprogramm 1

Arbeit und Alltag

-

Für Frauen. 1. Kapitel

BRD 1972, Regie: Cristina Perincioli

digital restaurierte Fassung 2018

Kurzfilm

© Deutsche Kinemathek / DFFB

Gleiches Geld für gleiche Arbeit! Die vier weiblichen Angestellten eines Westberliner Supermarktes, die beruflich und familiär stark beansprucht werden, treten in den Streik, um die gleiche Entlohnung durchzusetzen, die ihr männlicher Kollege erhält.

-

Heimweh nach Rügen oder Gestern noch war ich Köchin

DDR 1977, Regie: Róza Berger-Fiedler

Kurz-Dokumentarfilm

© DEFA-Stiftung / Klaus Schulze

Die Bürgermeisterin der Insel Ummanz vor Rügen war früher Köchin. Ihre Begegnungen mit Ratsuchenden und Aussagen über das verantwortungsvolle Amt verdichtet die Regisseurin Róza Berger-Fiedler zum einfühlsamen Porträt einer engagierten Persönlichkeit.

-

Miss World

D 1998, Regie: Barbara Marheineke

Kurz-Animationsfilm

Lotta Svalberg

© Barbara MarheinekeEine moderne Aphrodite – aber wie soll das gehen, gleichzeitig megasexy und erfolgreich zu sein? Eine »Karrierefrau« sieht sich mit widersprüchlichen Forderungen konfrontiert. Eine slapstickartige Kombination aus Real- und Animationsfilm.

-

Sie

DDR 1970, Regie: Gitta Nickel,

Kurz-Dokumentarfilm

© DEFA-Stiftung / Nico Pawloff, Quelle: Deutsche Kinemathek

Ein modern gestaltetes Porträt berufstätiger Frauen in der DDR: Arbeiterinnen und Leiterinnen eines Textilkombinats in Ostberlin sprechen über Partnerschaften, Familienplanung, Kindererziehung, Qualifizierung, Frauenrechte und Gleichberechtigung.

-

Kurzfilmprogramm 2

Körper und Raum

-

Alaska

BRD 1968, Regie: Dore O.

Kurzfilm

Dore O.

© Deutsche Kineamthek / Dore O.Hinter dem Beton liegt der Strand: Vom Zellentrakt des Hamburger Untersuchungsgefängnisses (wo 1968 Anti-Springer-Demonstranten einsaßen) geht es hinaus in Freie. Dore O. kontrastiert eine Betonwand mit Wellen, Dünen und nackten Körpern.

-

Alle Tage wieder – Let Them Swing

BRD 1974, Regie: Margaret Raspé

Kurz-Experimentalfilm

© Deutsche Kinemathek / Margaret Raspé

Hausarbeit aus radikal subjektiver Perspektive: Der Film zeigt Frauenhände beim Abwasch von Geschirr, zu dem eine weiße Porzellantasse in Form eines Frauenkörpers gehört. Gedreht mit Margaret Raspés berühmtem »Kamerahelm«.

-

Compartment

D 1990, Regie: Eva Heldmann

digital restaurierte Fassung 2019

Kurz-Experimentalfilm

© Eva Heldmann

Sex in der U-Bahn! Ihre Filmaufnahmen während der Fahrt in einem menschenleeren Waggon der Londoner »Tube« unterlegt die Regisseurin mit einem pornografischen Text, der detaillierte Masturbationsanweisungen für einen weiblichen Fahrgast enthält.

-

Dress Rehearsal und Karola 2

BRD 1979/1980, Regie: Christine Noll Brinckmann

Kurz-Experimentalfilm

Karola Gramann

© Noll BrinckmannSchlips oder Spitze? Nach Anprobe diverser New Yorker Second-Hand-Funde entscheidet sich Karola Gramann für einen traditionellen Frack zu Bauchbinde und Fliege. Anschließend erleben wir sie beim Posing und Vogueing zu Bryan Ferrys »These Foolish Things«.

-

Gemäldegalerie

DDR 1988, Regie: Sieglinde Hamacher

Kurz-Animationsfilm

© DEFA-Stiftung / Helmut Krahnert

Von Ingres’ »Liegender Venus« bis zu Gaugins Tahiti-Mädchen: Wie in einer Nummernrevue präsentiert ein Museumswärter berühmte Frauenfiguren der Kunstgeschichte, die den ihnen gesetzten Rahmen überschreiten und ein aufregendes Eigenleben gewinnen.

-

Umweg

BRD 1981, Regie: Ute Aurand, Ulrike Pfeiffer

Kurz-Experimentalfilm

© Deutsche Kinemathek / DFFB

Blicke aus fahrenden Zügen auf winterliche Landschaften, durch Fenster, in denen sich zuweilen das Zuginnere spiegelt: Die Montage, die ein Experimentalfilm mit technischen Mitteln betreibt, stellt sich automatisch ein. Gedreht mit zwei Bolex-Kameras.

-

Vorfilme

-

Aktfotografie, z.B. Gundula Schulze

DDR 1983, Regie: Helke Misselwitz

Kurz-Dokumentarfilm

Gundula Schulze

© DEFA-Stiftung / Jürgen RudowÜber »Die Frau in der Aktfotografie der DDR« hat die Fotografin Gundula Schulze ihre Diplomarbeit verfasst. Sie will zeigen, was die ganze Frau ausmacht. Einmontierte Alltagsszenen zeigen Frauen in der Arbeitswelt.

-

Der Fater

BRD 1986, Regie: Christine Noll Brinckmann

Kurz-Experimentalfilm

© Noll Brinckmann

Dr. Kurt Noll, in den 1930er-Jahren Arzt in Shanghai, war ein passionierter Schmalfilmer. Seine Tochter hat seine Reise- und Familienaufnahmen zusammengefügt: Passagiere auf einem Luxusliner, Kamelritt in Ägypten, Fakire in Indien, die Tochter im Garten.

-

Die Mitspeisenden

BRD 1989, Regie: Hermine Huntgeburth

Kurzfilm

Emanuela von Frankenberg, Ronald Reder in ›Die Mitspeisenden‹, (BRD 1989, Regie: Hermine Huntgeburth)

© Hermine HuntgeburthNach dem Tod der Mutter finden drei Geschwister in deren Wohnung erneut zueinander – und in die alten Rollenmuster ihrer Kindheit zurück. Da spielt man Memory, und zum Schokoladenpudding gibt es Eierlikör, weshalb die Regression eine fröhliche ist …

-

Die Wahrheit um den Froschkönig

DDR 1985, Regie: Sieglinde Hamacher

Kurz-Animationsfilm

© DEFA-Stiftung / Werner Bensch

Ist er der Traumprinz? In jedem Frosch, der aus dem Brunnen steigt, glaubt die Prinzessin den Mann ihres Lebens zu finden. Doch kaum an die Wand geworfen, erweist sich jeder von ihnen aus den unterschiedlichsten Gründen als ziemliche Niete.

-

Ein Fest für Beyhan

D 1994, Regie: Ayse Polat

Kurzfilm

© Ayşe Polat

In surrealistischen Szenen schildert die im türkischen Malatya geborene Regisseurin die Odyssee einer jungen Frau zwischen zwei Welten: Ihre Kindheit verbrachte sie in der anatolischen Landschaft, als junge Frau lebt sie in einer norddeutschen Großstadt.

-

Familiengruft – Ein Liebesgedicht an meine Mutter

BRD 1982, Regie: Maria Lang

Kurz-Dokumentarfilm

© Deutsche Kinemathek / DFFB

Maria Langs autobiografische Montage aus Familienfotos und neu gedrehten Filmaufnahmen beschreibt Familienverhältnisse, die für die Nachkriegszeit im kleinbürgerlichen Milieu nicht untypisch waren, mit einem dominierenden Vater und einer dienenden Mutter.

-

Fraueninitiative Scharnhorst

BRD 1978, Regie: Katrin Seybold

Kurz-Dokumentarfilm

Quelle: Filmmuseum München

Frauen beraten Frauen. In der Dortmunder Trabantensiedlung Scharnhorst leben mehr als Tausend alleinstehende Frauen, viele davon mit Kindern. Der Film zeigt das Engagement der Frauengruppe aus der Sicht einer ledigen 26-Jährigen mit zwei Kleinkindern.

-

Heim

DDR 1978/1990, Regie: Angelika Andrees, Petra Tschörtner

Kurz-Dokumentarfilm

© DEFA-Stiftung / Thomas Plenert, Julia Kunert

Jugendliche aus einem Kinderheim berichten von prekären Familienverhältnissen und häuslicher Gewalt. Viele sind Kinder von alkoholkranken Eltern. Offen sprechen sie über das, was hinter ihnen liegt, und über ihre Hoffnung auf ein schöneres Leben.

-

Kribus – Krabus – Domine

BRD 1981, Regie: Carmen Tartarotti

Kurzfilm

Janine Tartarotti

© Carmen TartarottiEin Heidi-Idyll bekommt Risse: Den Sommer verbringt die achtjährige Lisa mit den Eltern auf der Alm. Doch der Vater ist oft abwesend, die Mutter vollauf mit Wäschewaschen und Abwasch beschäftigt. Lisa beobachtet die Alltagsszenen und wünscht sich weit weg.

-

Manöver

BRD 1967, Regie: May Spils

Kurzfilm

Werner Enke, May Spils

Quelle: M. SpilsMontagmorgen, 7 Uhr – sicherheitshalber klingeln gleich drei Wecker hintereinander. Trotzdem wird der junge Mann erst wach, nachdem die junge Frau den Briefträger bittet, ihm einen Boxhieb zu verpassen. Ein heiterer Probelauf für ›Zur Sache, Schätzchen‹.

-

Zärtlichkeiten

BRD 1985, Regie: Maria Lang

Kurzfilm

Renate Kretschmar, Annette Sojc

© Deutsche Kinemathek / DFFBGeschichten aus dem lesbischen Sub in Westberlin über Verliebtheit, Klischees, Begehren, Konflikte – »als Spielfilm gedreht, mit wirklichen Lesben an wirklichen Orten über ein wirkliches Lebensgefühl«.

Weitere Filmreihe zum Thema der Retrospektive

-

Retrospektive revisited

12 x Filme von Frauen

Weitere InformationenEine Auswahl von 12 Filmen aus der diesjährigen Retrospektive können bis zur nächsten Berlinale im Februar 2020 als Filmreihe zu Sonderkonditionen ausgeliehen werden.